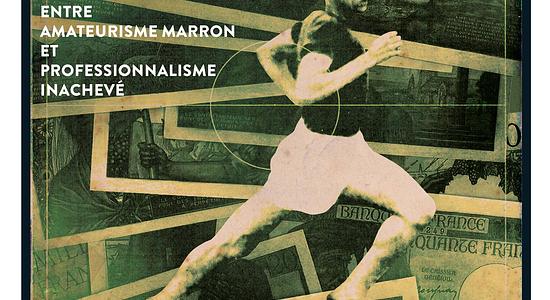

Conférence de sociologie " La valeur du footballeur" de Manuel Schotte

Socio-histoire d'une production collective

Longtemps considéré comme un sujet au mieux périphérique, le football s’est affirmé ces dernières années en tant qu’objet sociologique légitime, largement investi en France comme à l’étranger. Deux ouvrages récemment publiés dans la collection « Repères » (Sociologie du football de S. Beaud et F. Rasera en 2020 et Sociologie des supporters de L. Lestrelin en 2022) attestent du dynamisme de la production scientifique, désormais loin de se limiter aux travaux séminaux de E. Dunning et N. Elias.

Traitant un sujet déjà bien exploré, l’ouvrage de Manuel Schotté réussit néanmoins avec brio à ouvrir une nouvelle porte analytique en soulevant la question de la construction sociale de la valeur des footballeurs professionnels. L’originalité de l’angle choisi, notamment par rapport aux travaux de nombreux économistes, repose d’abord sur la façon d’appréhender le concept de valeur. Pour M. Schotté, cette notion n’a pas un sens uniquement matériel (le salaire des footballeurs, le montant des transferts, les revenus que certains d’entre eux tirent de contrats publicitaires, etc.) : la valeur des footballeurs est également et indissociablement sociale ou symbolique (popularité, reconnaissance, statut social, etc.).

La singularité de l’ouvrage tient aussi à sa façon de formuler son énigme de départ en resituant le cas des footballeurs dans le contexte plus large de la distribution sociale de la valeur dans d’autres secteurs d’activité : comment se fait-il que, dans le secteur du football, ce soit autour d’exécutants – plus précisément d’une minorité d’entre eux (les « stars » du ballon rond), majoritairement issus de milieux populaires – que se concentre la valeur et non, comme dans la plupart des secteurs économiques, autour des postes d’encadrants ou de dirigeants, le plus souvent dès le départ bien mieux dotés en capitaux économique, culturel et social ? De fait, le prestige et le niveau de rémunération des « grands » joueurs de football sont sans commune mesure avec celui des entraîneurs et dirigeants salariés des clubs (il est bien question ici des salariés des clubs de football, les propriétaires de ces clubs possédant souvent une richesse matérielle et un statut social supérieurs à ceux de la plupart de leurs joueurs).

La réponse à cette énigme, selon l’auteur, ne peut être apportée par l’économie de type néo-classique, qui explique les montants astronomiques des salaires des meilleurs footballeurs uniquement par la rareté des talents sur ce marché du travail. Outre le fait que ce type de réponse ignore la dimension sociale et symbolique de la production de la valeur, elle tend à prendre pour acquis ce qui devrait être expliqué : qu’est-ce qui fait qu’un footballeur est reconnu comme plus talentueux qu’un autre (i.e. comment le talent footballistique est-il socialement défini ?). Qu’est-ce qui fait, dans l’organisation de l’ordre social, que la reconnaissance de ce talent est associée à une valeur spécifique ?

Autrement dit, d’où vient l’intérêt social et économique pour le foot, intérêt sans lequel les joueurs socialement considérés comme les « meilleurs » n’accéderaient ni à ces niveaux de rémunération ni à ces niveaux de reconnaissance sociale ? L’ouvrage a le grand mérite d’apporter des réponses convaincantes et particulièrement stimulantes à ces questions, en s’appuyant essentiellement sur le cas français, tout en intégrant la dimension européenne à son analyse.

De 14:00 à 17:00