L’éléphant de mer austral, un modèle d’hypoxie aux confins de l’Océan Indien

Publié par Frédérique Sueur, le 24 juin 2025 2k

Chez les mammifères, le cerveau est l’organe le plus sensible au manque d’oxygène car il en est le plus gourmand. Quand son approvisionnement est compromis, l’hypoxie cérébrale survient et entraîne des dommages potentiellement désastreux. Les AVC ischémiques, causés par l’obstruction d’un vaisseau sanguin, illustrent parfaitement cette vulnérabilité, provoquant diverses séquelles selon la région cérébrale touchée : troubles du langage, hémiplégie, fatigue, déclin cognitif… Les formes d’hypoxie moins brutales mais chroniques, par exemple liées à l’apnée du sommeil, ne sont pas nécessairement plus inoffensives, et sont d’ailleurs suspectées dans le développement de pathologies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer.

L’hypoxie est donc au cœur de nombreuses recherches visant à clarifier les mécanismes sous-tendant ses conséquences. Mais certains scientifiques choisissent d’aborder la question dans l’autre sens, pour élucider les adaptations évolutives permettant d’y résister. C’est le cas d’Erwan Piot qui, au cours de son doctorat cofinancé par le CNRS, l’IPEV et l’ANR, a adopté une approche pour le moins originale. Loin des modèles de rongeurs et des analyses cliniques IRM, il a quitté la paillasse pour étudier une espèce confrontée quotidiennement à l’hypoxie : Mirounga leonina, l’éléphant de mer austral.

Il s'agit de ce cousin du phoque commun reconnaissable grâce à sa curieuse protubérance au niveau du museau et à son gabarit des plus imposants. Résident de la zone australe, ce phocidé est le nageur le plus extrême de sa famille, avec des plongées quotidiennes d’environ une demi-heure, l’amenant généralement jusqu’à 400 mètres de profondeur. Il profite ainsi d’un territoire de chasse très peu convoité par d’autres espèces, mais cela l’expose chaque jour à des épisodes hypoxiques, auxquels il résiste pour des raisons encore obscures, comme l’explique Erwan : « La question s’est posée de savoir comment ces animaux ont assez d’oxygène pour tenir cette durée-là en apnée. Beaucoup de mécanismes adaptatifs ont été décrits leur permettant de réduire leur consommation d’oxygène [voir encart en bas de page]. Mais ce qu’on connaît pour le moment n’explique pas que les éléphants de mer puissent rester aussi longtemps sous l’eau. » C’est précisément pour percer ce mystère qu’Erwan est parti à leur rencontre.

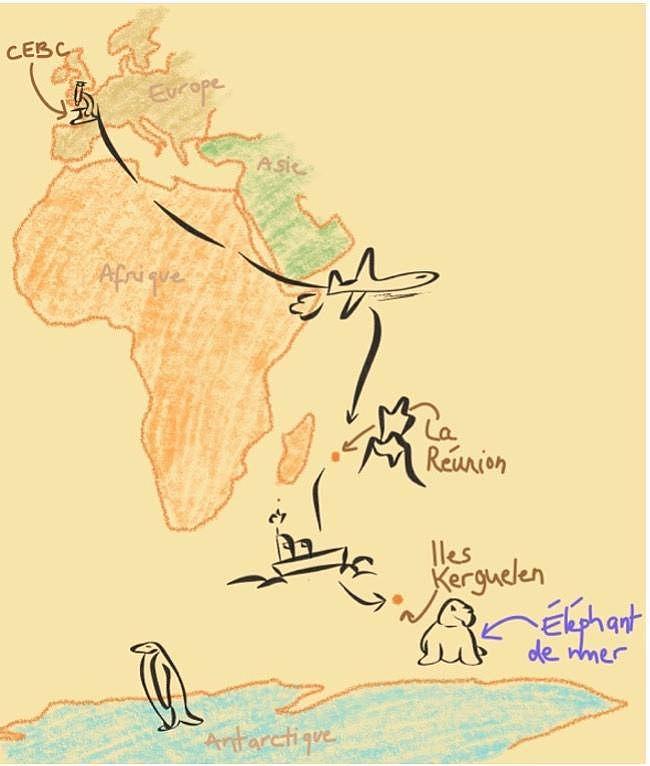

Carte de Mickae Grondin-Verdon

Il a embarqué avec ses collègues à bord du navire Marion Dufresne, pour rejoindre les îles Kerguelen. Une population d’éléphants de mer, suivie depuis plusieurs années par les scientifiques, revient sur cet archipel deux fois par an : pour leur mue vers février, puis pour la reproduction sept à huit mois plus tard. Ces animaux, si l’on omet la distance à parcourir, ne sont pas des plus difficiles à approcher. S’ils ont été massivement chassés pour leur graisse qui donnait une huile appréciée des industriels au XIXème siècle, l’espèce est désormais protégée ; les individus d’aujourd’hui n’ont donc pas connu de raison de redouter l’Humain.

Une fois proches de la population, les scientifiques repèrent les éléphants de mer sur lesquels fixer des capteurs transportés dans leurs bagages depuis le continent. Leurs critères de choix ? Qu’ils ne montrent pas de signe de peur ou d’agressivité, et uniquement des femelles, notamment par souci de praticité : celles-ci sont plus faciles à manipuler en raison de leur légèreté – quelques 400-600 kg, contre 2 tonnes chez le mâle. Les capteurs qu’ils installent leur permettent ensuite de mesurer divers paramètres au quotidien, comme le comportement de plongée des individus, leur localisation, leur rythme cardiaque ou encore leur activité cérébrale.

Et la première chose qu’Erwan a étudié, c’est la période post-sevrage des éléphants de mer [1].Chez cette espèce, les nouveau-nés sont mis au monde à terre, et sont sevrés assez abruptement au bout de trois semaines. S’ensuit la période post-sevrage, d’une durée de cinq à six semaines, au cours de laquelle leur physiologie évolue en vue de leur future vie aquatique. Ne bénéficiant plus du lait maternel et n’ayant pas encore accès au terrain de chasse océanique, l’éléphant de mer perd alors jusqu’à 50 % de ses réserves de graisse en raison de l’énergie mobilisée par ces changements. Un dilemme apparaît alors ! Face à la perte énergétique, partir en mer plus tôt permettrait de renflouer rapidement ses réserves, mais attendre garantirait d’excellentes capacités physiologiques de plongée.

Pour comprendre la résolution de ce dilemme, Erwan a étudié de près les mouvements et l’activité cérébrale des éléphants de mer au cours de cette période post-sevrage. Il en a conclu que le compromis trouvé entre les avantages d’un départ précoce ou tardif était lié à la corpulence des individus. Les éléphants de mer les plus maigres disposent de moins de réserves énergétiques sur lesquelles se reposer pour jeûner et s’adapter à la vie au large. Ils sont alors contraints de partir plus tôt en mer pour se nourrir. Ces individus bénéficient donc d’une période post-sevrage plus courte que leurs congénères corpulents, au cours de laquelle ils sont aussi plus actifs, s’aventurant dans l’eau pour barboter, sans toutefois s’éloigner du rivage. Face à cette observation, Erwan et ses collègues font l’hypothèse que cette activité précoce, combinée à de petites hypoxies, favorise la synthèse de myoglobine – la protéine musculaire capable de lier l’oxygène. Ainsi, les individus maigres acquerraient plus rapidement la capacité d’apnée minimale requise pour chasser leurs proies, là où les plus corpulents peuvent se prélasser plus longtemps à terre pour développer une capacité apnéique de pointe.

Photographie d'Erwan Piot

Mais une fois adultes, comment ces animaux parviennent-ils à gérer leur consommation d’oxygène sous l’eau ?

C’est ce que l’équipe de recherche a cherché à vérifier, en construisant deux modèles informatiques [2]. Ceux-là aspirent les données de plongée enregistrées et, à partir des éléments connus sur la physiologie de l’espèce, calculent la consommation d’oxygène des individus pendant leurs plongées. Le premier modèle estime cette consommation en fonction de la durée de la plongée, et le second selon la densité des éléphants de mer, qui est directement liée à leur flottabilité : plus un individu est gras, moins il est dense, et donc moins il doit fournir d’efforts pour ne pas couler.

Les résultats obtenus par les scientifiques suggèrent qu’un éléphant de mer en meilleure condition corporelle, c’est-à-dire plus gras, peut profiter d’un temps de chasse plus long dans les profondeurs. Sa densité plus faible le rapproche de la flottabilité neutre ; il n’a donc plus qu’à fournir un effort minimal pour se déplacer dans l’océan, n’ayant plus à lutter contre la gravité qui le tire vers les profondeurs, ni contre la poussée d’Archimède qui l’attire vers la surface, ces deux forces étant alors équivalentes. Cela lui permet de nager en épuisant moins vite ses réserves d’oxygène qu’un individu moins gras. Les chercheurs font aussi l’hypothèse que la masse musculaire développée pendant ses voyages améliorerait sa capacité de stockage d’oxygène ; cela expliquerait ses temps de récupération prolongés en surface, car régénérer un stock plus conséquent exige davantage de temps. Ces périodes de récupération pourraient ainsi refléter les changements des réserves d’oxygène, et donc de la masse musculaire et du volume sanguin, deux paramètres difficilement mesurables en conditions naturelles. Cette hypothèse, si elle est confirmée, offrirait un précieux indicateur à considérer pour mieux comprendre la résistance de ces mammifères à l’hypoxie.

Pour poursuivre son enquête sur les capacités apnéiques des éléphants de mer, Erwan s’est penché de plus près sur leurs cerveaux. Il a récolté et placé sous son microscope les cerveaux d’individus retrouvés morts sur la rive ; à la fois des jeunes n’étant jamais partis en mer, et des adultes ayant connus plusieurs périodes au large, et donc plusieurs épisodes hypoxiques. De façon intéressante, ce qu’il a observé chez les adultes se rapproche de ce qui a été décrit chez les humains souffrant de maladies neurodégénératives : « Les cerveaux provenant d’individus adultes ont un réseau vasculaire plus dense, avec des vaisseaux plus tortueux. Il nous a aussi semblé que les vaisseaux montraient des fragilités avec de petites hémorragies, mais ce point précis demandera d’être approfondi à l’aide de marqueurs spécifiques. »

Deux questions se posent alors. Les différences observées entre jeunes et adultes sont-elles liées aux hypoxies à répétition subies pendant les plongées, ou simplement au vieillissement ? Et sont-elles le fruit d’un mécanisme adaptatif aux hypoxies, permettant une irrigation plus efficace des cellules, ou s’agit-il de caractéristiques pathologiques, telles qu’on les envisage dans le cadre de la maladie d’Alzheimer ? Difficile de répondre, d’après Erwan : « Tout ce qu’on sait, c’est qu’entre les cerveaux provenant des jeunes et ceux provenant des adultes, deux choses les séparent : l’âge, et le fait que les adultes ont connu des hypoxies liées à leur comportement de plongée. On ne peut donc pas simplement conclure qu’il s’agit d’une adaptation à l’hypoxie, ni déterminer si c’est une réponse physiologique ou un processus pathologique. » C’est donc une question d’ordre philosophique qui est soulevée ici, dont l’étude inciterait peut-être à approcher différemment les observations faites en clinique, et les pistes de recherche et de traitement en découlant.

Ces modifications vasculaires ne sont qu’une facette du potentiel impact de l’hypoxie sur le cerveau de ces animaux. En effet, Erwan a aussi exploré une autre dimension du fonctionnement cérébral : le sommeil. S’il explique que le sommeil a l’avantage d’être facilement identifiable sur un électroencéphalogramme, il justifie ce choix d’étude par des raisons qui ne sont pas seulement si pratico-pratiques : « Le sommeil a un effet biologique sur la maturation du cerveau au cours du développement. Aussi, selon les études émergentes sur le système glymphatique, il favoriserait le drainage des déchets métaboliques du cerveau. Il y aurait donc pendant l’éveil une accumulation des déchets, et pendant le sommeil une phase de drainage hors du cerveau. Compte-tenu des contraintes très différentes pesant sur l’individu sur terre et en mer, nous avons pensé que son sommeil devait varier, et donc son fonctionnement cérébral aussi. » Et en effet, le scientifique a observé que les éléphants de mer dorment en moyenne cinq heures sur terre, contre une heure, voire moins, en mer. Lors de leurs périodes au large, ces animaux sont donc exposés, en plus de l’hypoxie, à un autre facteur ayant un impact néfaste sur le fonctionnement cérébral d’autres mammifères : la diminution du temps de sommeil.

L’évolution a donc conféré aux éléphants de mer une certaine résilience face à des contraintes extrêmes, leur permettant d’accéder à une zone de chasse n’attirant pas les prédateurs concurrents. Ce mode de vie les expose à des conditions hypoxiques qui nous seraient délétères, ouvrant des perspectives prometteuses pour décrypter des mécanismes adaptatifs et, potentiellement, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. L’expédition d’Erwan a forgé de nouveaux éléments de réponse concernant le mystère de leur capacité apnéique, et, en proposant cette espèce bien étonnante comme modèle d’hypoxie, a apporté un angle original et complémentaire à des questions plus habituellement abordées en laboratoire. Une preuve, s’il en fallait, de l’intérêt d’explorer les mécanismes que l’évolution a façonnés ailleurs pour mieux comprendre notre propre physiologie.

[Encart]

Adaptations physiologiques à l’hypoxie – Toute une diversité de mécanismes

Là où l’évolution a doté les poissons de branchies, les éléphants de mer ont, comme tous les mammifères, été équipés de poumons, les contraignant à revenir à la surface pour respirer. Ils ont néanmoins développé diverses adaptations physiologiques, leur offrant le luxe de pouvoir s’immerger pour de longues durées.

Concernant les poumons, sur lesquels nous nous reposons en grande partie en tant qu’humains lorsque nous sommes en apnée, ceux-là ne leur sont pas d’une grande utilité pour rester immergés, si bien qu’ils expirent avant de plonger. Ils disposent en revanche de deux grandes réserves d’oxygène : les muscles, et le sang. Et ce sang a comme qui dirait été sculpté par l’évolution pour maximiser le stockage d’oxygène ! Proportionnellement, le volume sanguin des éléphants de mer est deux fois plus élevé que celui des humains, et contient bien plus d’hémoglobine, la protéine qui fixe l’oxygène. De plus, comme l’Humain, les éléphants de mer ont le réflexe d’immersion, qui provoque notamment une baisse du rythme cardiaque et la constriction des vaisseaux sanguins périphériques, permettant une baisse du flux sanguin dans les régions du corps qui ne sont pas vitales pour dédier l’oxygène disponible aux organes vitaux. Mais ce réflexe a été poussé à l’extrême chez ces animaux, avec un rythme cardiaque pouvant s’abaisser à deux battements par minute !

Malgré ces mécanismes, les éléphants de mer peuvent se retrouver avec des niveaux d’oxygène si bas dans le sang qu’ils nous seraient fatals, et qu’ils tolèrent pourtant. Cela s’explique grâce à quelques particularités physiologiques, qui les rendent moins dépendants à l’oxygène. Par exemple, ils disposent d’une plus grande quantité de glycogène dans le cerveau, leur permettant de se reposer un peu plus sur le métabolisme anaérobie. Il est également avancé, quoiqu’encore débattu, qu’ils auraient la capacité d’abaisser la température de leur cerveau pour diminuer la demande en oxygène.

C’est donc tout un éventail d’adaptations physiologiques, dont ces quelques lignes n’offrent qu’un aperçu, que l’évolution a orchestré chez ces phocidés, leur accordant un temps de plongée plus long, et par là même de plus grandes chances de profiter des victuailles sous-marines.

[1] E. Piot et al., « From land to ocean: One month for southern elephant seal pups to acquire aquatic skills prior to their first departure to sea », Physiology & Behavior, vol. 279, p. 114525, mai 2024, doi: 10.1016/j.physbeh.2024.114525.

[2] E. Piot, B. Picard, J. Badaut, C. Gilbert, et C. Guinet, « Diving behaviour of southern elephant seals: new models of behavioural and ecophysiological adjustments of oxygen store management », Journal of Experimental Biology, vol. 226, no 13, p. jeb245157, juill. 2023, doi: 10.1242/jeb.245157.

Ces travaux de recherche ont été permis par l'ANR HYPO2, le programme IPEV CyclEleph, et les laboratoires CNRS-LRU CEBC et CNRS-MNHN MECADEV.

🔎 Et pour d'autres articles de vulgarisation scientifique, c'est par là !